A000 なぜなら、著作物には著作権があるからです。

<詳説>

皆さんは、自分のホームページに、絵画や小説、プログラム、新聞記事や、身近なところでは他の人のホームページの内容を掲載したりする場合、その作者に許可を得るのが普通と思います。また、許可が得られなければ、掲載しないのではないでしょうか?

なぜ、音楽については自由にアップロードすることができると考えることができるのでしょうか?

著作権法は、音楽や小説などの著作物がそれを作った人の財産であることを定めている法律です。簡単にファイルをコピーできるからといって、許諾を得ずにアップロードすることはやめましょう。

また皆さんは、自分のホームページに他の人のホームページにリンクを張る場合も、リンク先に許可を得ると思います。これは法的には許可を得る必要はありませんが、道義として許可を得た上でリンクすることが通例となっているからでしょう。

同様に、違法MP3サイトへのリンクや、違法MP3ファイルのダウンロードは、違法行為を助長していることとなりますので、それが違法ファイルの蔓延につながることを認識いただき、行わないようお願いいたします。著作権者、著作隣接権者は、多大な労力をかけて作品を作っており、その音楽が使われた時に報酬が得られないことには、新たな素晴らしい作品の創造につながりません。今後、著作権者に与える損害がさらに大きくなったときには、何らかの措置が講じられる可能性があります。

A001 あります。

<詳説>

インターネットで著作物を著作権者に無断で利用した場合、現行法上で主に次のような著作権の支分権が働きます。

複製権(著作権法第21条) ………サーバー(サイト)への著作物データの蓄積

公衆送信権(同法23条)………サイトからクライアントへのデータ送信

A002 必要です。

<詳説>

いただいたご質問の多くに、「音楽を無料で提供するから」とか、「30 秒程度の試聴だから」などの理由により、著作権の保護の対象にはならないのではないか、とのご意見が見受けられました。著作権の及ばない利用方法については、私的使用のための複製、正当な範囲内での引用など、著作権法の第30条から50条までに定められていますが、これらの条文に当てはまらない利用方法については、著作権者の許諾を得ることが必要です。

なお、インターネット上での公衆送信権や、サーバーへのデータ蓄積の複製権を制限する条文はありません。有料、無料に関わらず許諾が必要です。

また音楽を使用する時間の長短によって権利が制限されることもありません。

従って、インターネットでの著作物利用は、営利・非営利を問わず、また全部のでも一部の場合でも著作権の管理(保護)の対象となり手続きが必要となります。

ただし、歌詞の引用については、著作権法第32条に定められた引用の要件を満していれば、著作権者の許諾を得なくても使うことが出来ます。これについては別途説明をご参照ください。

A003 著作権者と著作隣接権者です。

<詳説>

インターネットで使われる音源(音盤)に何が使われるかによって、利用者が許諾を求めるべき権利者が変わってきます。

著作権法では、作曲者・作詞者(訳詞・編曲者を含める)など著作者の他にも、著作隣接権者として、実演家、レコード製作者(CDなどのレコード(音を固定したもの)に音を最初に固定した者)、放送事業者、有線放送事業者の権利を保護しています。しかし、その保護を受ける権利や範囲は著作者に付与しているものと異る場合があります。

平成8年の12月に開催されたWIPO(世界知的所有権機関)の会議において、著作隣接権者に対して、アップロード権(ネットワークに接続することに対する許諾権=送信可能化権)を付与することが採択されました。これを受けて我が国でも、平成9年6月10日に国会で、著作隣接権者にも「送信可能化権」を付与する著作権法の一部改正案が可決され、平成10年1月1日より施行されました。 著作隣接権の利用許諾については、レコード製作者各社(MIDIデータの場合はMIDIデータ製作者)や実演家と個別に対応する必要があります。

では、具体的に使う音源によって生じる権利について、権利者を中心にご説明しますと、利用される著作物がJASRAC管理楽曲の場合は、以下のようになります。

a. 放送や有線放送で流れたレコードから音源をとる場合

| 権利者 | 複製権(注1) | 公衆送信権 | 送信可能化(権) | |

| 著作権者 | JASRAC | ○ | ○ | |

| 著作隣接権者 | レコード製作者 | ○ | ― | ○ |

| 実演家 | ○ | ― | △(注2) | |

| 放送事業者 | ○ | ― | ― | |

| 有線放送事業者 | ○ | ― | ― | |

(注2)通常は実演家の許諾を得て録画されている実演には適用されません。

b. 放送や有線放送で流れた生演奏(再生を含む)から音源をとる場合

| 権利者 | 複製権(注1) | 公衆送信権 | 送信可能化(権) | |

| 著作権者 | JASRAC | ○ | ○ | |

| 著作隣接権者 | レコード製作者 | △(注3) | ― | △(注3) |

| 実演家 | ○ | ― | △(注2) | |

| 放送事業者(注3) | ○ | ― | ― | |

| 有線放送事業者(注3) | ○ | ― | ― | |

(注2)通常は実演家の許諾を得て録画されている実演には適用されません。

(注3)ラジオ放送用の生演奏を録音した場合は、放送局がレコード製作者になる場合 があります。

c. レコードから音源をとる場合

| 権利者 | 複製権(注1) | 公衆送信権 | 送信可能化(権) | |

| 著作権者 | JASRAC | ○ | ○ | |

| 著作隣接権者 | レコード製作者 | ○ | ― | ○ |

| 実演家 | ○ | ― | △(注2) | |

(注2)通常は実演家の許諾を得て録画されている実演には適用されません。

d. 自分で製作したMIDIデータを使う場合や自分の演奏を録音したもの等から音源をとる場合

| 権利者 | 複製権(注1) | 公衆送信権 | 送信可能化(権) | |

| 著作権者 | JASRAC | ○ | ○ | |

A004 一部許諾しています。

<詳説>

JASRACでは現在、インターネットにおける音楽利用に適用する使用料率について関係団体と協議しております。

去る1998年11月27日付で、インターネット上で音楽を利用される方々の団体である「ネットワーク音楽著作権連絡協議会」との間で、有料でのダウンロード配信、有料でのストリーム配信につき暫定合意し、インタラクティブ配信事業者への許諾と使用料徴収を開始しました。

詳細は、インタラクティブ配信のうち有料利用に関する暫定使用料(Acrobat PDF File)をご覧ください。

前述有料利用の暫定使用料は、ダウンロードの場合はダウンロード数に応じて、ストリームの場合は情報料収入に応じての使用料算定となるため、ご契約に際しては、曲毎のダウンロード(リクエスト)回数を提出いただけること、監査を行う場合があること等の条件があります。

また、無償での音楽配信につきましても早急に使用料を定めるよう努力しておりますが、個人の方がファイルをアップロードする場合、ダウンロード数の報告が困難であり、またコピー・プロテクトが無いため、1つのファイルをアップロードすることにより無制限に複製が可能な現状では、使用料の策定にもう少々お時間がかかると思われます。

従いまして、使用料の規定が整うまでの間については、当該無償利用について原則として許諾をお出しすることができず、結果として音楽を利用することができない状態になっております。

(ただし、やむを得ない事情がある場合、当協会は、使用曲目とダウンロード数やリクエスト数・アクセス数等を報告していただき、規定が実施された時に著作物の利用開始時にさかのぼって使用料をお支払いいただく旨の承諾書を提出していただいた上で、ご利用をお認めする場合もあります。)

このほか、CDや放送など、既存の音源を元にした音楽ファイルを使用する場合は、事前に著作隣接権者の許諾を受ける必要があります。使用する音源について、著作隣接権者の許諾を受けていない場合は、ご利用になれませんのでご注意ください。

JASRACが実施する使用料規定は、文化庁への届出・認可を受けて施行されるものであり、JASRACが独自に決める事ができませんし、JASRACで策定した使用料規定案が認可・届出を受ける際に修正される場合もあります。

またインターネットでの著作物利用については、どこの国の法律が適用され、どこの著作権団体がどのような条件で許諾するのか等、海外の著作権管理団体と協議、調整する必要があります。今後、著作権管理団体の国際会議で集中的に議論されて行くものと思われます。

その他注意事項として、動画と共に録音された著作物や、特定の企業や商品と結びついた著作物の広告的利用については、別の処理方法を検討しております。

当協会としても鋭意ルール化へ向けて努力しておりますが、当協会が決めればそれで済むというものでもなく、関係諸団体等との調整を行っております。以上の事情をご推察のうえ、音楽のインターネット上の利用につきましては、十分ご注意くださいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、将来的には、コピー・プロテクション、認証、透かし技術等を駆使したネットワーク上で、スムーズに権利処理が行われることが望ましいと考えております。

参考:ネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)加盟団体

社団法人音楽電子事業協会(AMEI)

社団法人マルチメディアタイトル制作者連盟(AMD)

社団法人日本テレコムサービス協会

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)

電子ネットワーク協議会(ENC)

日本インターネット協会(IAJ)

日本地域プロバイダー協会(JLAPA)

Unix Business Association(UBA)

日本レコード協会(RIAJ)※平成11年4月1日より賛助会員

A005 引用とは、自分の著作物の中に他人の著作物を取り込む場合に著作者に許諾を得ずに利用できる規定をいいます。主に報道や、論文などに見られます。引用として認められるには様々な制限があります。引用に当たるかどうかは、以下の点に気をつけて引用してください。

<詳説>

(1)「引用」と「利用」の区別について

使われる分量が多いか少ないかで、画一的に引用か利用かを判断するのは困難ですが、著作物の引用と利用は区別すべきものです。当該利用が引用の要件を満たさない場合には、著作権の権利処理が必要となります。しかし著作権法第32条に定められた引用の要件を満たす場合は著作者権者の許諾は必要ありません。歌詞の引用については判例は出ておりませんが、文芸・学術の分野で具体的な判例が出てますので、それらを参考にして下さい。

(2)「引用」とは

著作権法で「著作権の制限」として定義されている第32条(引用)の要件を満している場合を指します。また著作物を引用する場合は第48条(出所の明示)の定めに従って、著作物の出所を、明示しなければなりません。

1 公表された著作物

2 公正な慣行に合致するものであり、かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

[ 補 足 説 明 ]

引用とは、当事者の本文があって、それを補足、補強、例証などする為に、他人の著作物を使用することいいます。その場合、以下の内容の履行が必要です。

・本文に引用文を取り込み引用する必然性があること。

・かぎ括弧「 」を付けるなどして、引用文であることが明確に区分されていること。

・本文と引用文の内容が「主従の関係」になっており、本文が「主」であり引用文が「従」の関係になっていること。

・出所の明示として、題号、著作者名を表示すること。

また、引用として用いた場合でも、第50条(著作者人格権との関係)、第113条(侵害とみなす行為)には留意する必要はあります。

A006 替歌や編曲は著作者人格権と翻訳権・翻案権等に触れる問題があります。

<詳説>

ここでのお答えは、替歌や編曲を行うことが著作者人格権と翻訳権・翻案権等に触れる問題に触れるかどうかであって、ホームページに掲載することについては、Q001でお答えしている通り、元の曲の著作権者に許諾を得る必要があります。その曲がJASRAC管理楽曲であればJASRACに許諾を得なければなりません。。

著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権の二つに分かれます。著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続することができない一身専属の権利です。この権利は著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。

著作者人格権は次のとおりです。

1.公表権(18条)

自分の著作物を公表するかしないか、公表するならば、いつ、どこで、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利。

2.氏名表示権(19条)

自分の著作物を公表するときに、著作者名を公表するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利。

3.同一性保持権(20条)

自分の著作物の内容、又は題号を自分の意に反して勝手に変更、切除その他の改変を受けない権利。

一方、財産的な意味での著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続することができます。

翻訳権・翻案権については著作権法の27条で、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と定められています。

この権利は、著作者以外の第三者に譲渡が可能です。実際その著作物に関して著作権譲渡契約に基づき、著作者から音楽出版社に当該権利が譲渡されているケースが多いようです。

替歌や編曲についての実際の処理は、

著作者(著作者人格権)

音楽出版社(翻訳・翻案権の譲渡を受けている場合)

これら権利者の事前の許諾(人格権、翻訳権・翻案権など)を受けた後、例えば印刷物として利用する場合は出版物の申請、CDとして利用する場合は録音物の申請など、実際の利用形態に応じてJASRACに申請をしていただくことになります。

上記1.2の権利者等の連絡先がわからない場合について、JASRACへお問い合わせいただければ、お答えできる場合もあります。

A007 その通りです。但し、一部JASRACが許諾できない場合があります。

<詳説>

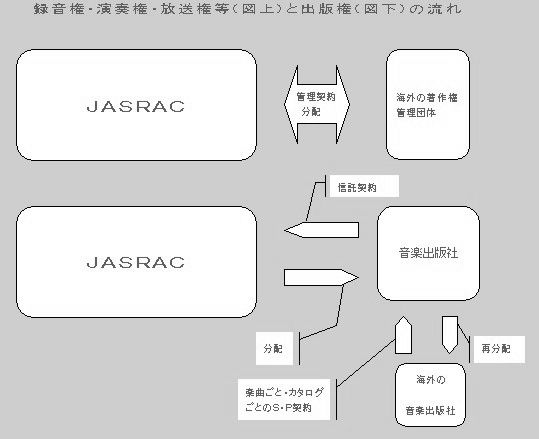

下の図は海外の著作権団体と直接相互管理契約を行っている場合を示しています。

下の部分は日本地域において海外の音楽出版社とサブ・パブリッシング(S・P)契約を結んだ国内のS・P音楽出版社が権利を取得し、その権利をJASRACに信託することによって集中管理が可能となっている場合を示しています。このように海外の楽曲については2つの流れがあります。

しかし、出版権については殆どの場合において、JASRACは海外の著作権団体と相互管理契約を結んでおりません。これは海外の著作権管理団体が、権利者から出版権について管理の委託を受けていないことが理由です。(海外において楽譜などを出版する場合は、音楽出版社又は作詞・作曲家に楽曲ごとに直接使用許諾を受けることになります。)

従って、S・P契約を結んだ国内のS・P音楽出版社が権利を取得している楽曲に限って、JASRACで許諾することができます。ただし利用する場合には、著作者(日本の場合はS・P音楽出版社)の事前同意が必要となるケースが多く見受けられます。

翻訳(歌詞・題号)をおこなう事に関しては、S・P契約に基づき、音楽出版社に当該権利が譲渡されているケースが多く、やはり事前同意が必要となります。詳細はS・P音楽出版社に直接お問い合せください。

しかし、S・P契約が無い楽曲の場合は、JASRACでライセンスを交付できません。この場合は海外にいる音楽出版社・著作者などと直接交渉することになります。

A008 MIDI化することについては、著作者人格権と翻訳権、翻案権等に触れる問題があります。ホームページに掲載することについては、著作権者の許諾が必要です。

<詳説>

ホームページに掲載することについては、Q001やQ010でお答えしている通り、ダウンロードであってもBGMであっても著作権者に許諾を得る必要があります。その曲がJASRAC管理楽曲であればJASRACに許諾を得なければなりません。。

ここでのお答えは、MIDIファイルを作成することが楽曲の改変や編曲に当たるかどうか、ということについてです。

MIDI化することが必ず編曲になるということではありません。原曲に忠実なMIDI化と、原曲を編曲してのMIDI化と、二通りあり得ます。

原曲に忠実なMIDIファイルを作成する場合、楽曲がJASRAC管理楽曲であれば、そのMIDIファイルをインターネット上にアップロードする際には、JASRACへ公衆送信および複製の許諾を得る必要はありますが、MIDIファイル作成について著作者人格権と翻案権(編曲権)等の侵害になる例はほとんど無いと思われます。

「編曲」とは、楽曲をアレンジして原曲に付加価値を生み出すことであり、単純に転調する場合とか、ピアノ楽器用に書かれた楽曲をヴァイオリン楽器用に直す行為は現実的には編曲に該当しないといえるでしょう。

著作物の利用に当たっては、著作物をそのままの形で利用するのが理想的ですが、著作物利用の目的・態様から一部をカットしたり、修正をする必要があるときは、著作者の意に反して変更・切除・改変を行うことになりますので、同一性保持権の問題が発生します。このような同一性保持権は著作者に判断が委ねられておりますし、同時に翻案・編曲権を管理する音楽出版社の意向も関係してきます。

従いまして、原曲を編曲してのMIDI化の場合、編曲の時点で人格権、翻案・編曲権が関係してきますので、著作者および音楽出版者へ同意を得ることが必要です。

A009 一部ですがあります。

<詳説>

JASRACは権利者と著作権信託契約に基づき著作権の信託を受けます。この契約によってJASRAC信託者が過去に創作した著作物、将来に創作する著作物のすべてがJASRACの管理著作物となります。信託をする方法は次の2つのパターンがあります。また海外の著作物については、各国の著作権団体と相互管理契約を結んで管理著作物となります。

1 著作者がJASRAC信託者になり、著作権を信託する場合これらに該当する著作物はJASRACで許諾をすることができますが、これ以外のJASRAC無信託者の創作した著作物はJASRACで許諾することはできません。従って、利用する著作物の権利者に直接許諾を求めることになります。

2 JASRAC会員の音楽出版社に楽曲ごとに著作権を譲渡して間接的にJASRACに信託する場合(この場合、著作者がJASRAC無信託者でも管理著作物となります。)

しかし、1・2に該当する著作物でも例外として、録音などの利用方法によってはJASRAC管理楽曲であっても許諾できないケースがごく稀にあります。

(専属楽曲に該当する著作物の場合)

録音について許諾できない楽曲としてレコード会社専属楽曲があります。専属楽曲とは、著作者とレコード会社が専属作家契約を結び、著作者が創作した楽曲の録音権について、そのレコード会社に独占的に認める楽曲のことです。使用許諾はレコード会社に求めることになりますし、使用料もレコード会社が指定した金額を支払うことになります。例えば「銀座の恋の物語」(作詞:大高ひさお 作曲:鏑木創)などのムード歌謡曲や演歌などに存在します。

現在JASRACはこのような楽曲でもJASRACで集中管理できるように、社団法人日本レコード協会(RIAJ)などに働きかけを行っています。

A010 著作権者、著作隣接権者の許諾が必要です。その曲がJASRAC管理楽曲であれば、JASRACに許諾を得る必要があります。

<詳説>

著作権者より許諾を得ているホームページよりダウンロードした情報は、自分で楽しむ分には私的録音の範囲内なので問題はありませんが、これを自分のホームページにアップロードしBGMとして使用する場合、アップロードした時点で著作権法上の送信可能化権と公衆送信権が発生し、著作権者へ許諾を得る必要があります。またそのMIDIファイルが、自分で作ったものであっても、他の人の作曲した曲であれば、同様にその著作権者に許諾を得なければなりません。その曲がJASRAC管理楽曲であれば、JASRACの許諾が必要となります。

A011 利用する音源(音盤)によって手続きをいただく方が変わります。

<詳説>

自分で音源を作成する場合は著作権者の許諾を得ればOKですが、市販のCDや放送を音源として使用する場合は、音源の製作者に著作隣接権がありますのでCDであればレコード会社へ、放送であれば放送事業者へ許諾を得る必要があります。

また、演奏をおこなっているアーティスト(実演家)も著作隣接権者なので、実演家にも許諾を得る必要があります。著作権者の許諾に関しては、JASRACでは多くの音楽作品の管理をおこなっていますので、ほとんどのものはJASRACに許諾を得ることで使用できますが、まれにJASRACで管理していない曲もあります。

JASRACの管理している音楽かどうかはJASRACのホームページで公開している作品データベース検索で確認してください。JASRACに所属していない作家の曲については、作家個人に許諾をとる必要があります。なお、Q003の回答も参照してください。

A012 ありがとうございます。でも著作権のことを忘れないでください。許諾は必要です。

<詳説>

著作者としても、宣伝してくださる気持ちには感謝すると考えますが、それはあくまでもルールを守っての上でのことです。宣伝の場合は著作権が働かない、という決まりは全くありません。従いまして、著作権者の許諾が必要です。

例えば曲のタイトルや曲についてのあなたの感想等を掲載していただくことは自由にできますので、ルールを守って宣伝してください。

A013 著作権に関してはJASRACに許諾を得ることになります。一部例外もあります。

<詳説>

JASRACは多くの国の著作権管理団体と相互管理契約を結んでいますので、国内で利用される大部分の外国曲の著作権を管理しています(歌詞や楽譜をホームページに掲載したり、ダウンロードさせるもの、オペラ、ミュージカル等の上演などのうち管理していないものもあります)。

従って、外国曲に関してもJASRACで許諾を得ることができます。(管理楽曲かどうかは作品データベース検索で確認してください)ただし、外国曲については、楽譜を出版する場合や映像とシンクロさせる場合は別途著作権者の許諾が必要です。日本地域での権利者である音楽出版社に確認してください。その上でJASRACが許諾いたします。

A014 著作権が消滅している曲は自由にお使いいただけます。またJASRAC管理楽曲でない場合、その著作権者(その曲の作詞者、作曲者など)自身が自由に使って良いと言っている場合なども自由に使えます。

<詳説>

著作権は作家の死後50年間保護されることになっていますので、作家が亡くなってから50年以上経過している場合は自由に利用することができます。ただし、外国曲の場合は、50年に加えて戦争期間が延長加算されていますので約60年保護される(戦時加算といいます。)場合があります。なお、編曲されていたり、訳詞がある場合は、それらに著作権がある場合があります。ご注意ください。

またJASRAC管理楽曲でない場合、その著作権者(その曲の作詞者、作曲者など)自身が自由に使って良いと言っている場合なども自由に使えます。

A015 インターネット等でのインタラクティブ配信と同じ取扱いとなります。

<詳説>

送信部ネットワーク課までご連絡ください。なお、無料で行うサービスにつきましては、まだルール化されておりません。極力利用はご遠慮いただいております。また、有料、無料に関わらず、外国曲を利用される場合は別途、音楽出版者の許諾が必要です。詳細はQ007を参照してください。

A016 インターネットは私的使用条項の適用を認めるのは非常に難しい利用形態です。

<詳説>

インターネットに接続されているサーバー(著作権法上の自動公衆送信装置)にアップロードする行為には、送信可能化にあたる公衆送信権の他、複製権が働きますが、この複製行為は、私的使用のための複製として著作権が制限されることを謳った著作権法第30条にいう「家庭内その他これに準ずる範囲内において使用すること」の範囲を超えているといえます。このことはURLを公開していなくても、著作者の許諾が必要となります。

なお、私的利用の範囲については、新しい技術が登場すれば、権利者の受ける被害も変わってくるため、常に一定という訳ではありません。。少人数でのファイルのやりとりが、結果として連鎖的に広まるような利用は控えていただきますようお願いいたします。

A017 着信メロディの入力方法(ボタンの記号の羅列)も楽譜です。著作権者の許諾が必要です。

<詳説>

五線譜だけが楽譜ではありません。大正琴の譜面やギターのタブ譜等楽譜にもいろいろあります。着信メロディの入力方法も、そのとおりに入力すれば著作物が再生されることになりますので、楽譜と変わりありません。楽譜の表示につきましては、Q007の回答も参考にしてください。

例えば、巷で販売されているいわゆる「着信メロディ集」等の書籍につきましては、出版物の規定により出版部数により使用料が決まっております。

従いまして、着信メロディのデータをホームページからにダウンロードさせるようなサービスの場合、MIDIなどの音楽データのインタラクティブ配信同様、有料配信であれば暫定使用料が決まっておりま。しかしながら、着信メロディの入力方法をホームページに掲載する場合、誰でもアクセスすれば入力方法が表示され、誰でも自由に保存できることから、無料での配信の扱いとなり、ルールが決まるまでの間原則として利用をお控えいただくようお願いしております。

無料でファイルが無制限に配信されている現状では、有料配信の事業が成り立たなくなり、ネットワーク上での音楽流通自体の発展が阻害される可能性がありますことにご留意くださるよう、お願いいたします。

有料で会員にデータを配信する、有料でアクセスを制御するなどのシステムであれば許諾が可能か検討させていただきます。

なお、着信メロディのデータや入力方法の表示の場合、楽曲につき一部切除や改変が行われておりますが、この点につき著作者人格権を侵害されないよう、ご留意ください。

A018 著作権者や著作隣接権者の許諾が必要です。

<詳説>

ラジオの再放送をインターネットで流す場合には、JASRACと放送事業者への許諾はもちろんのこと、出演している実演家や、CDなどを音源として流している放送の場合は各レコード製作者への許諾も必要です(Q002の答えも参照してください)。

放送事業者・実演家・レコード製作者の許諾が得らましたら、JASRACまでご連絡ください。有料配信または広告料収入があれば、暫定使用料が決まっております。

A019 有料の取扱いとなります。

<詳説>

ユーザーから何らかの形で情報料を得ている場合は有料として扱われます。

例えば、CD-ROMを購入した人しか与えられないキーでアクセスするような場合や、そのソフトを購入した人しか聴くことのできないフォーマットの場合がこれに当たります。

ただし、ソフトを買った人以外の人でも自由にダウンロードでき、誰でも聴くことのできるファイル形式である場合は、有料とはいえませんので、原則として利用をお控えいただくようお願いしております。無料でファイルが無制限に配信されている現状では、有料配信の事業が成り立たなくなり、ネットワーク上での音楽流通自体の発展が阻害される可能性がありますことにご留意くださるよう、お願いいたします。

A020 原則としては、トップページ、ダウンロードページ及び音楽ファイル(JASRACあるいはいずれかの国の著作権管理団体の管理楽曲の場合)をすべて国外のサーバに置いており、サーバ設置国の著作権管理団体に許諾が得られていればJASRACへの許諾は不要です。

<詳説>

しかし、例えばサイトの表示を日本語で表示してあれば、2バイト文字が表示できない国への配信を目的としているとはいえませんので、まずJASRACへご相談ください。

また、当該国の著作権管理団体とJASRACとの間で相互管理契約を結んでいない場合(KOMCA(韓国))等、または著作権条約非加盟国からの配信の場合は、原著作権者に直接許諾を得る必要がありますので、上記同様JASRACまでご相談ください。

インターネットの著作物利用については、どこの国の法律が適用され、どこの著作権管理団体がどのような条件で許諾するのか等、海外の著作権管理団体と協議・調整する必要があります。現在、著作権管理団体の間で議論され始めています。

重ねてご説明いたしますが、音源をCD等から取る場合は、音源(レコード製作者)の許諾を得なければなりませんのでご留意ください。

ご参考までに説明しますと、邦楽(内国)曲であればレコード会社に連絡していただければ、音源の権利を持っている者(レコード会社または音楽出版者あるいはプロダクション等)を教えていただけると思います。洋楽(外国)曲であれば、本来であれば直接オリジナルのレコード会社に連絡しなければなりませんが、日本国内盤が発売されていればそのレコード会社にお問い合わせいただければ、教えていただける場合もございます。

なお現在まで、国外のサーバにおいても、個人のアップロードについてはアーチスト本人が直接アップロードする場合を除き、MP3等音楽ファイルの配信の許諾は認められておりません。またMP3ファイルについて日本国内のレコード製作者から音源の許諾が得られた例はありません。

A021 著作権者、著作隣接権者の許諾が必要です。

<詳説>

音楽著作物を創った作詞者、作曲者等、著作者の持つ著作権の他に、著作隣接権というものがあります。JASRACへの許諾の他に、著作隣接権者への許諾も必要です。

ひとつはレコード製作者の権利、もうひとつは実演家の権利です。

レコード製作者は、CDのマスター音源を製作するにも、プロモーションにも多大な労力を費やしています。しかしながら、CDが自由に貸与されたり、コピーされてしまったら、本来得られるべき利益が得られずに、事業が成り立たなくなり、結果として新しい音楽が世の中に送り出されなくなる可能性があります。

実演家は、歌手やバンド演奏、ドラマ等の出演などの実演が、無制限にコピーされたり、許諾無く繰り返し流されたとしたら、本来得られるべき報酬が得られないですし、また例えば2度と放送しないで欲しいなど人格権的問題が発生する可能性があります。

そのため著作権者ではありませんが、著作隣接権者として著作権法で保護されております。

実際にホームページに市販の音源を使用する際には、CDに表記してあるレコード会社に問い合わせをすれば、どこに許諾を得れば良いか教えてくれると思います。

なお著作隣接権についての詳細は、社団法人日本レコード協会(RIAJ)、社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)にお問い合わせください。

A022 著作権者及び著作隣接権者の許諾が必要です。

<詳説>

放送事業者も著作隣接権者としての権利を有することになります。

従いまして、音楽がCDの再生でなく、ライブや公開録音など生演奏の場合は、JASRAC以外には、放送事業者と実演家に許諾を得る必要があります。

また、その放送で流れた音楽がCDの再生であれば、JASRAC以外には、放送事業者と実演家、およびレコード製作者の三者に許諾を得る必要があります(Q002の答えも参照してください)。